«Выделялся умом и предприимчивостью»: омский краевед Владимир Панасенков рассказал о Филиппе Штумпфе

Лекция прошла в Омской библиотеке имени Александра Лейфера.

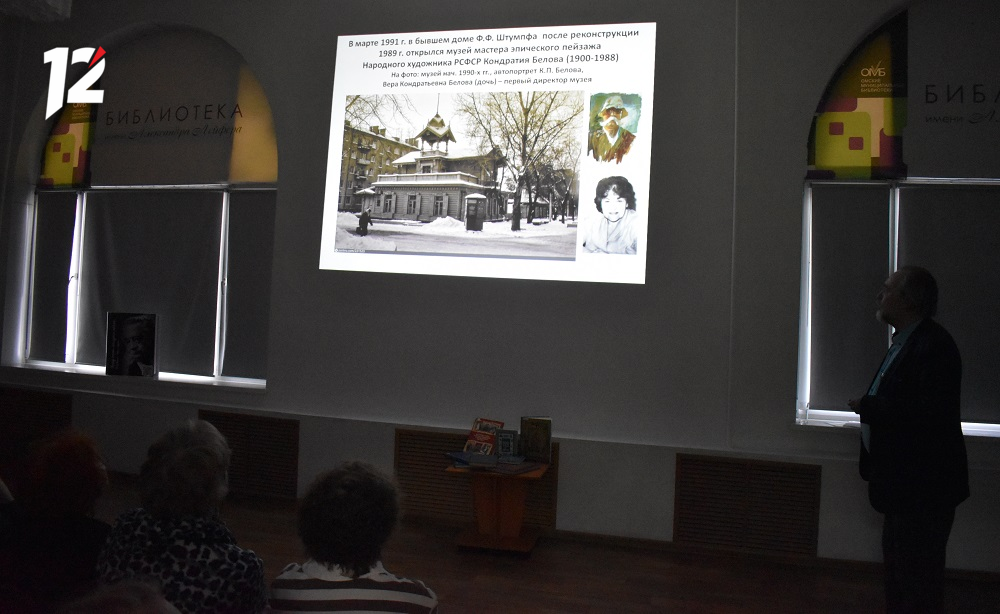

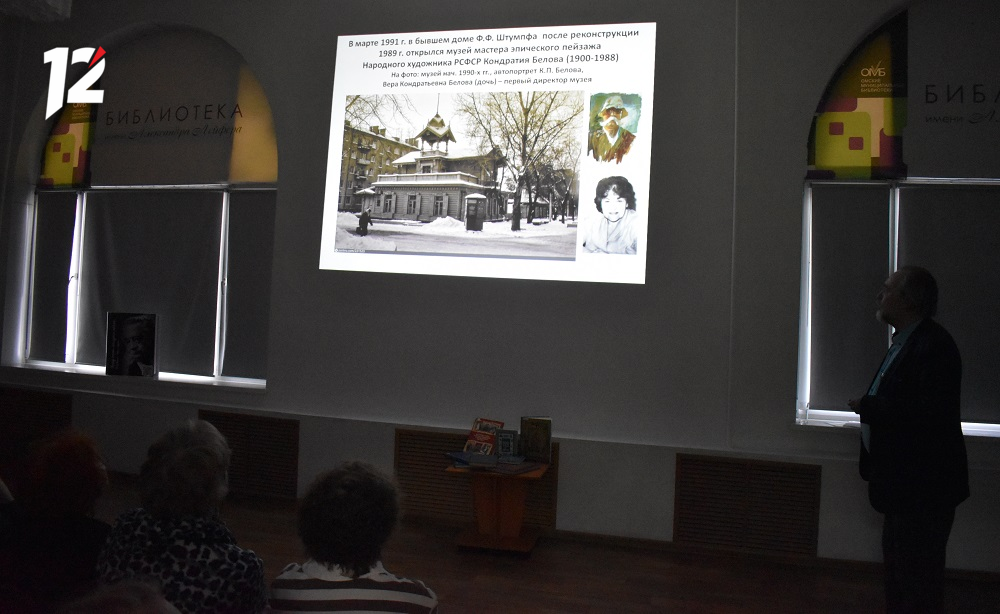

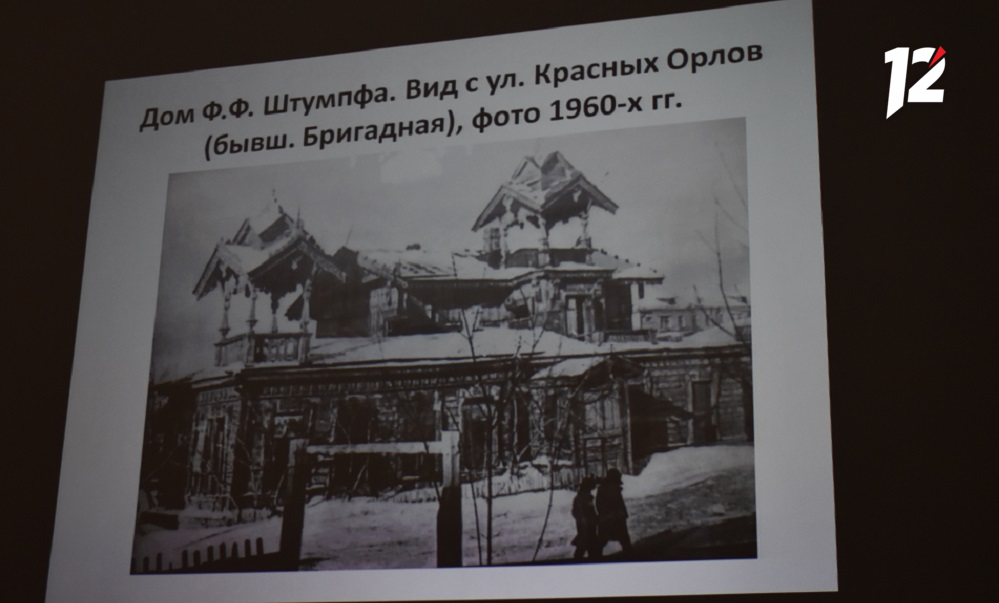

Современным омичам о дореволюционном предпринимателе, конезаводчике и меценате Филиппе Штумпфе напоминает здание музея Кондратия Белова на улице Валиханова. Кем же был первый владелец этого дома, похожего на сказочный теремок? Кстати, то, что мы видим сейчас, — лишь часть здания, да и та сохранилась до нашего времени просто чудом. Но давайте обо всём по порядку.

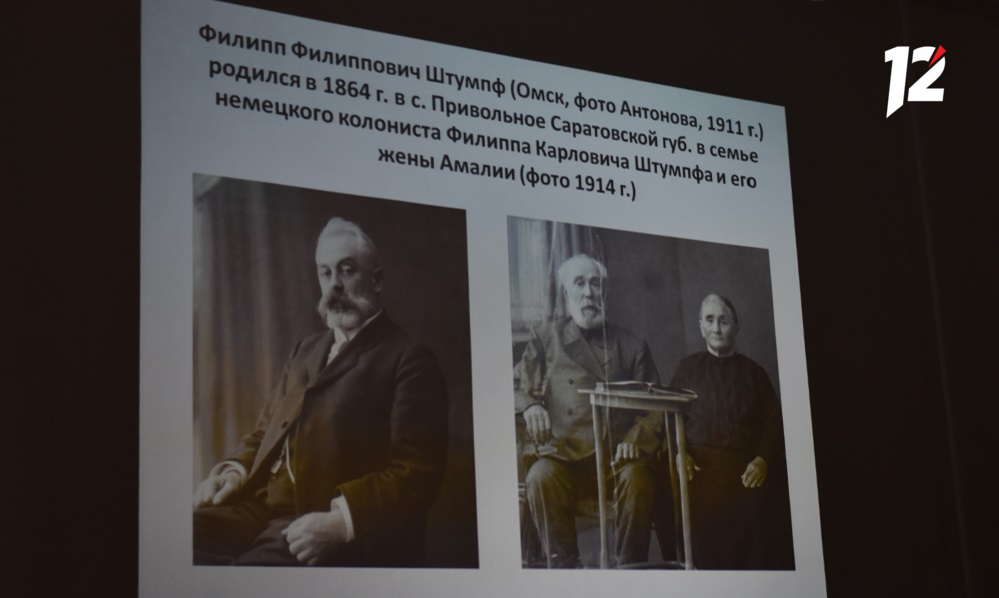

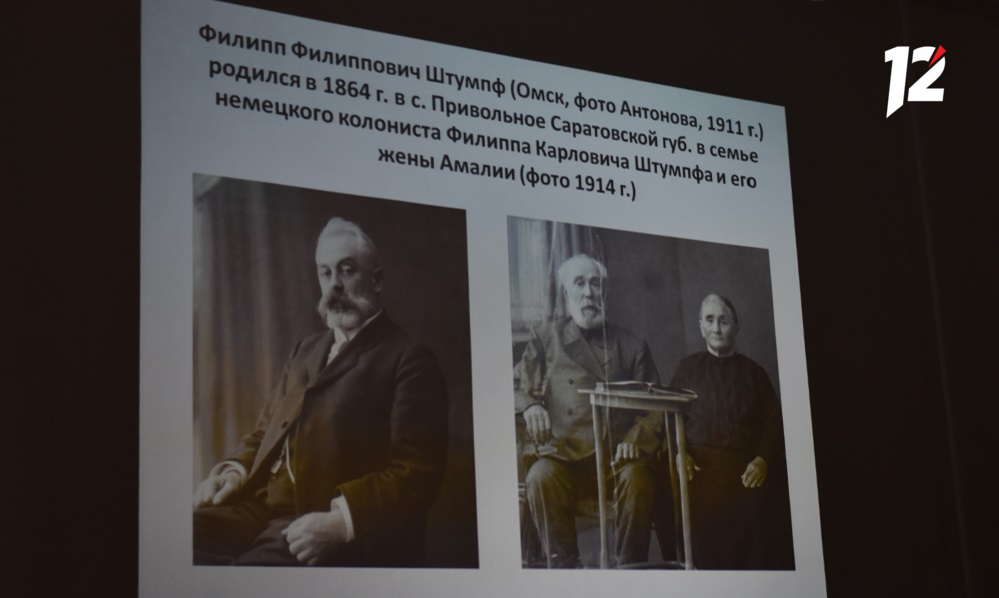

«Филипп Филиппович родился в семье немецкого колониста Филиппа Карловича Штумпфа и его жены Амалии в селе Привольном Саратовской губернии. Его отец был гуртовщиком, то есть занимался перегонкой и продажей скота. В семье было трое детей — Филипп, Георгий и Иван. Жили небогато. Филипп Штумпф с отличием окончил московскую Академию сельского и лесного хозяйства (ныне это академия им. Тимирязева) и начал работать агрономом в Уфе», — начал рассказ лектор.

Именно в Уфе Филиппу Штумпфу посчастливилось познакомиться с Надеждой Белышевой. Она была вдовой с двумя детьми, работала в местной городской управе. Их, очевидно, сблизила общая любовь к лошадям и скачкам. В скором времени Штумпф и Белышева поженились. Для Филиппа Филипповича этот брак оказался очень выгодным, ведь Надежде достался от первого мужа солидный капитал и двухэтажный дом.

В 1898 году в Уфу приехал из Омска губернатор Степного края Максим Таубе. Он тоже был заядлым лошадником и на ипподроме познакомился со Штумпфом. В Омске за год до этого случился большой неурожай, и очень нужен был грамотный агроном, а людей с высшим образованием в Сибири практически не было. Таубе предложил Штумпфу переехать в Омск и занять должность агронома Степного края. Пообещал выделить ему участок под строительство дома и всяческую поддержку. Штумпф согласился.

«Филипп Филиппович родился в семье немецкого колониста Филиппа Карловича Штумпфа и его жены Амалии в селе Привольном Саратовской губернии. Его отец был гуртовщиком, то есть занимался перегонкой и продажей скота. В семье было трое детей — Филипп, Георгий и Иван. Жили небогато. Филипп Штумпф с отличием окончил московскую Академию сельского и лесного хозяйства (ныне это академия им. Тимирязева) и начал работать агрономом в Уфе», — начал рассказ лектор.

Именно в Уфе Филиппу Штумпфу посчастливилось познакомиться с Надеждой Белышевой. Она была вдовой с двумя детьми, работала в местной городской управе. Их, очевидно, сблизила общая любовь к лошадям и скачкам. В скором времени Штумпф и Белышева поженились. Для Филиппа Филипповича этот брак оказался очень выгодным, ведь Надежде достался от первого мужа солидный капитал и двухэтажный дом.

В 1898 году в Уфу приехал из Омска губернатор Степного края Максим Таубе. Он тоже был заядлым лошадником и на ипподроме познакомился со Штумпфом. В Омске за год до этого случился большой неурожай, и очень нужен был грамотный агроном, а людей с высшим образованием в Сибири практически не было. Таубе предложил Штумпфу переехать в Омск и занять должность агронома Степного края. Пообещал выделить ему участок под строительство дома и всяческую поддержку. Штумпф согласился.

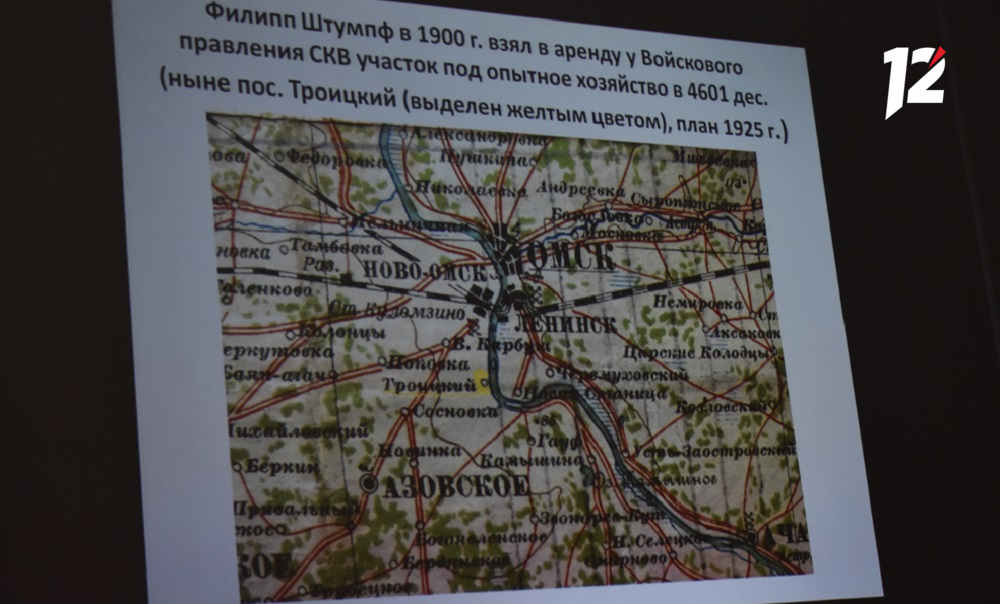

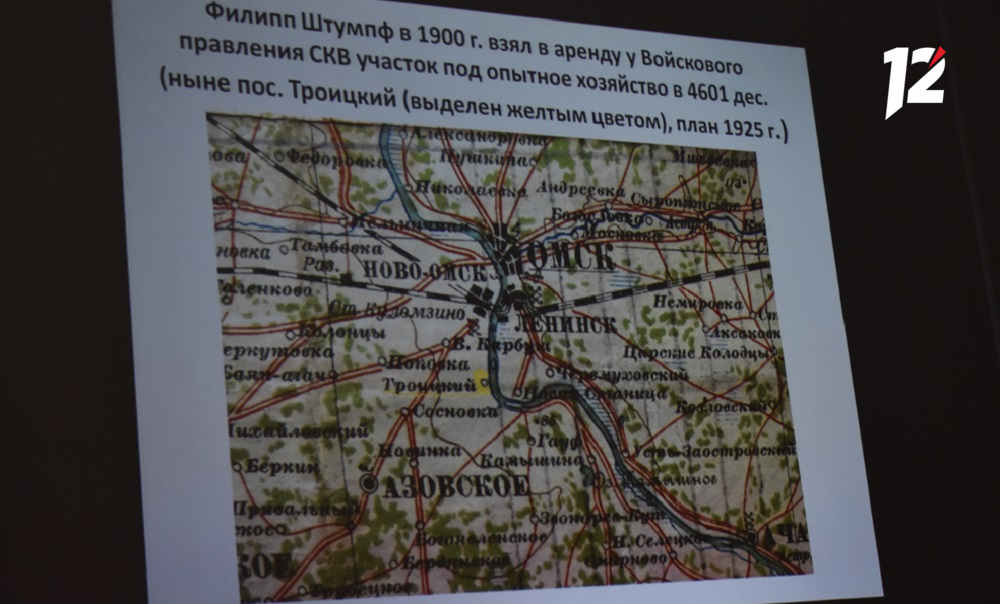

«На момент переезда Филиппу Штумпфу было 35 лет. Его переполняло желание преобразовать край. Он хотел не только выращивать новые сорта пшеницы и ржи, но и выводить новые породы лошадей, коров, свиней, овец, применять новую технику. Но в условиях государственной должности это было затруднительно. Поэтому он берёт в аренду на деньги жены большой участок земли на левом берегу Иртыша недалеко от Куломзино, порядка 7 тысяч гектаров, и начинает обустраивать хозяйство. Именно на месте заимки Штумфа позже возникло село Троицкое», — сообщил Владимир Панасенков.

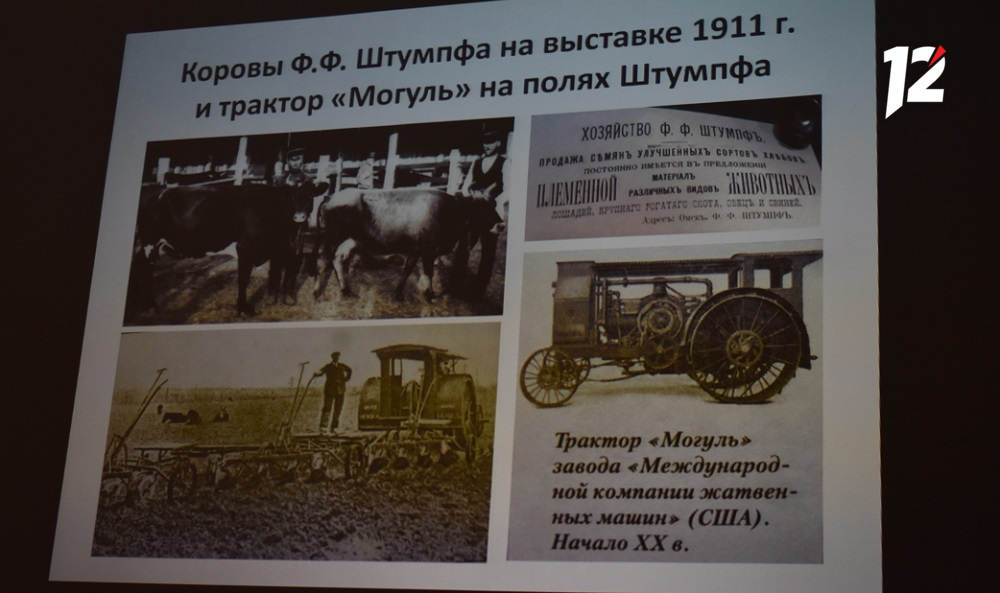

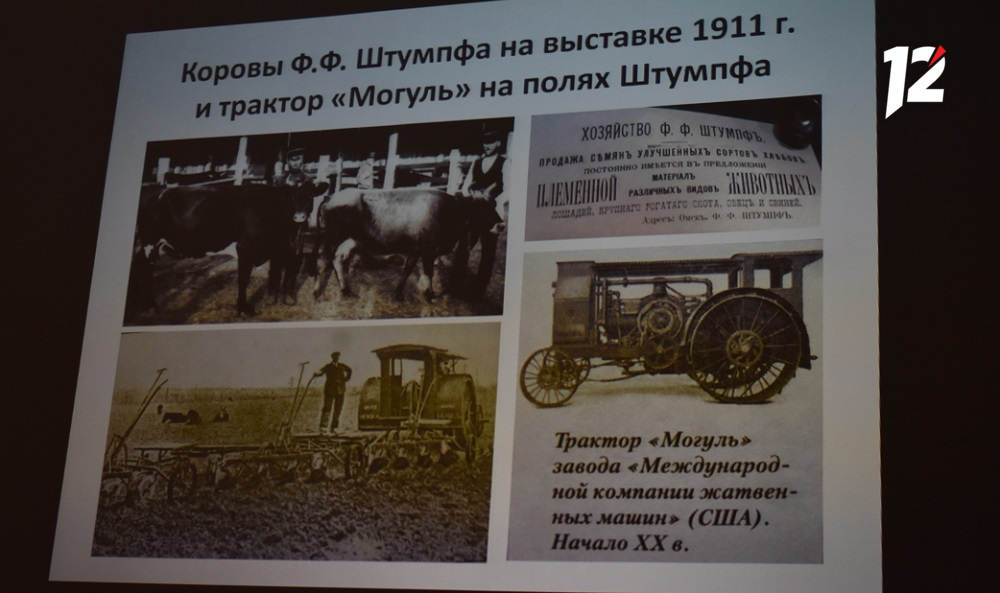

Управляющим в этом хозяйстве, передовом для своего времени, стал брат Филиппа Филипповича Георгий, которого он пригласил сюда вместе с семьёй. Также в Омск переехали родители Штумпфа. В хозяйстве были английские породы свиней, каракулевые овцы, верблюды, производились улучшенные семена хлебов, также Штумпф занимался разведением лошадей. Он выписывал из-за границы все новинки сельхозтехники. Работали на него около 30 наёмных рабочих зимой и до 70 — летом. Причём работников, что интересно, Штумпф приглашал из Уфы, это были немцы, которых он знал по прежней работе и которым доверял.

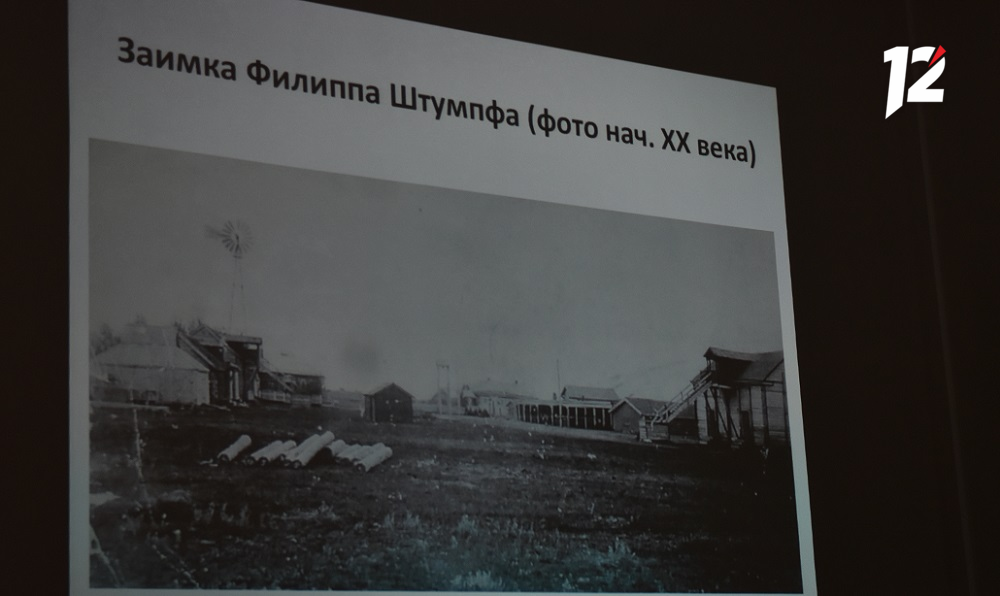

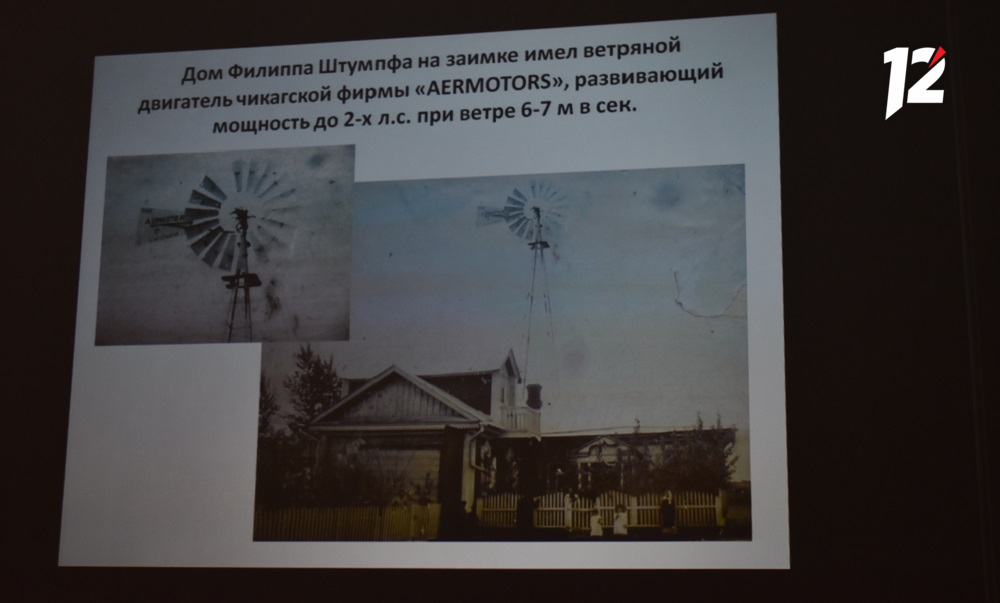

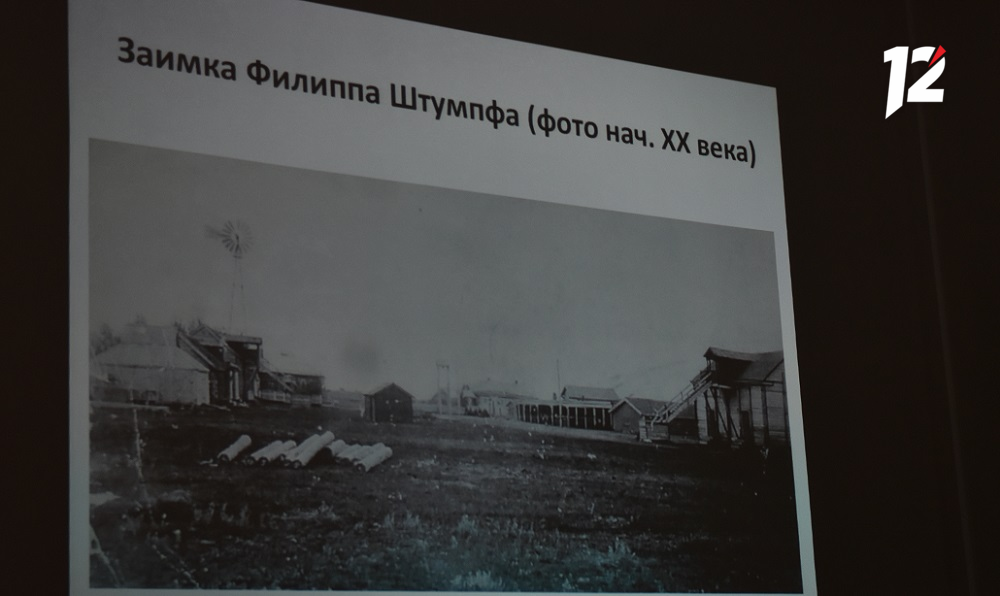

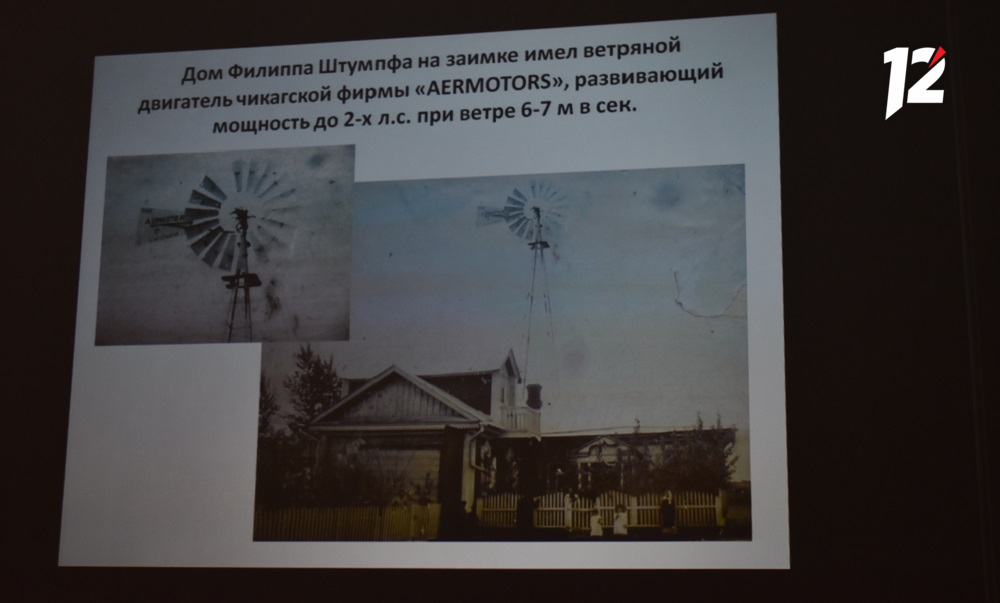

«На заимке Филипп Филиппович построил себе дом с мезонином и ветряным двигателем чикагской фирмы Aermotor. Это была новинка. При ветре 6-7 м/с он выдавал порядка двух лошадиных сил. С помощью этого ветряка поднимали воду из артезианской скважины, потому что воды требовалось много. Например, чтобы помыть экипаж, нужно было около 200 литров воды. Чтобы напоить корову — 70 литров», — рассказал краевед.

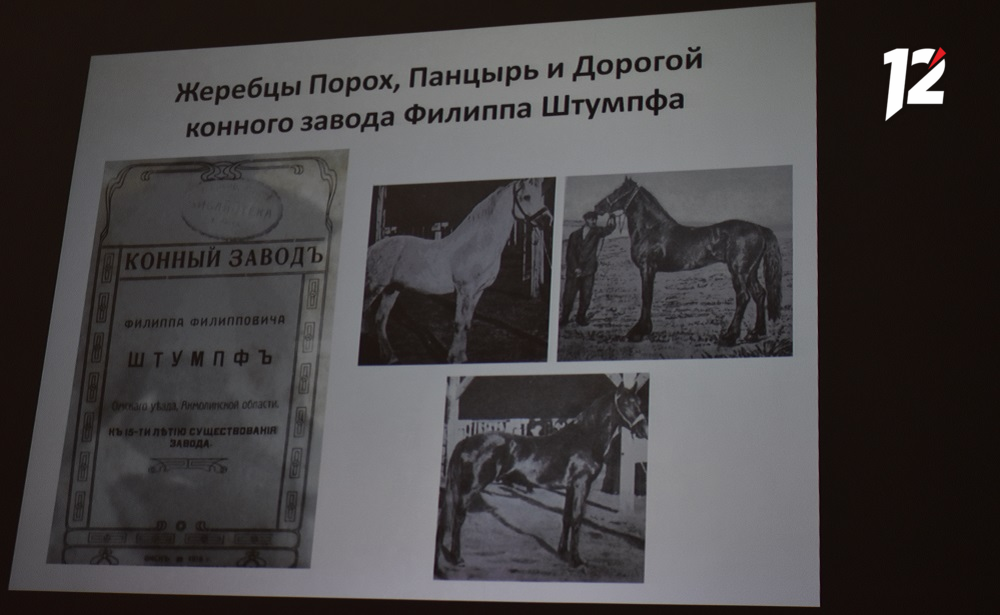

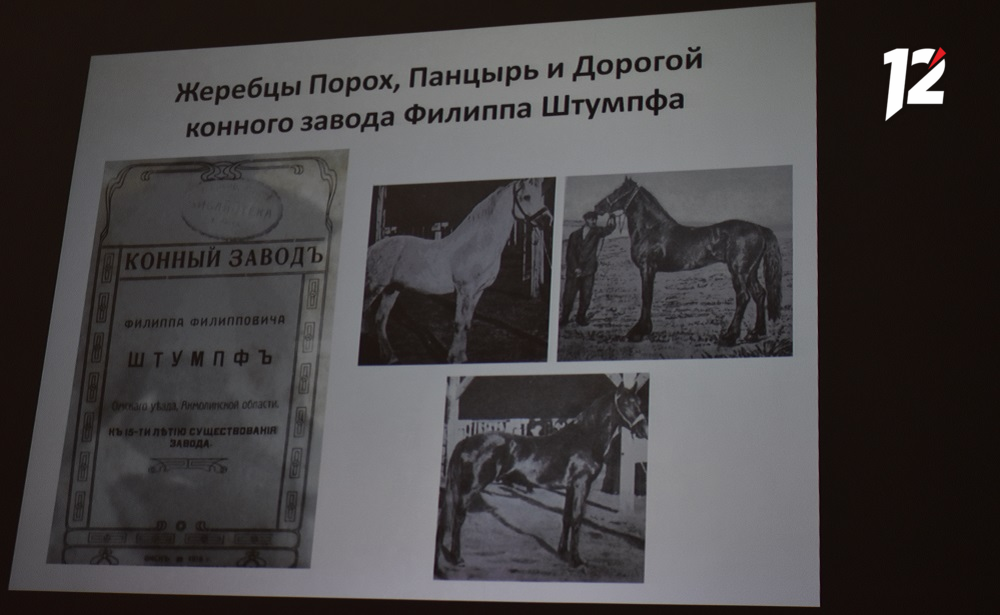

Лошади остались особой страстью Штумпфа. У него на конезаводе было порядка 90 лошадей, каждая стоила больше 200 рублей. Они участвовали в выставках, занимали призовые места на бегах. О работе своего конного завода Штумпф выпустил брошюру, её можно увидеть в экспозиции ОГИК музея.

Также Филипп Штумпф стал соучредителем Омского ипподрома, старейшего в Сибири. Был вице-президентом общества поощрения конезаводства. Лектор заметил, что в 2017 году во время празднования 130-летия омского ипподрома состоялись бега на приз памяти Филиппа Штумпфа.

Одновременно с развитием заимки Филипп Филиппович строит красивый деревянный особняк в Омске на Плотниковской, нынешней улице Валиханова.

«В городе это был самый престижный район. Здесь жили самые богатые люди», — отметил лектор.

Общая площадь особняка составляла 260 квадратных метров. Жили в доме всего двое — сам Филипп Филиппович и его жена. Совместных детей у них не появилось. Сын Надежды от первого брака к тому моменту окончил вуз в Киеве и уехал работать в Томск. Дочь вышла замуж и вскоре умерла от туберкулёза.

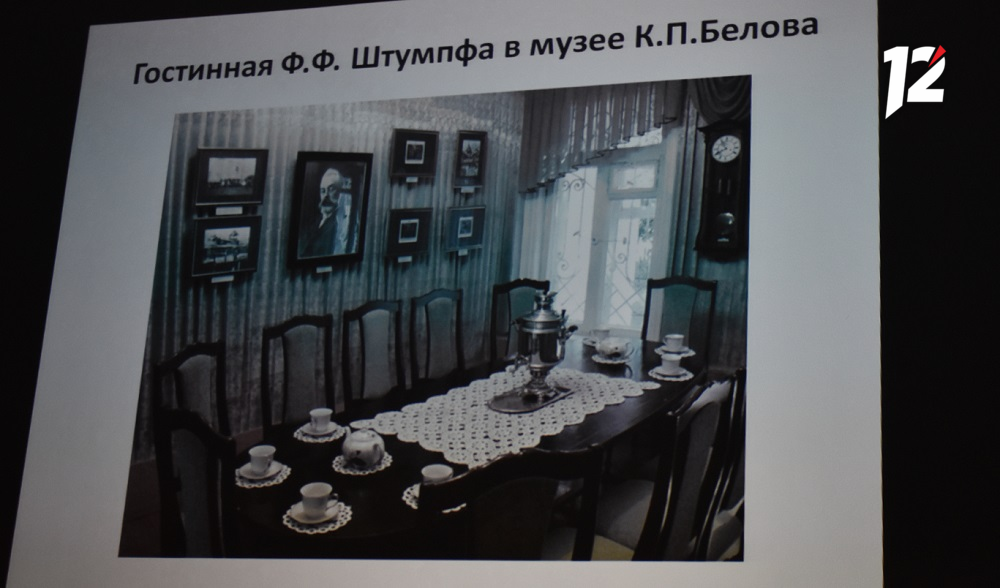

Дом был отлично благоустроен. Здесь была большая чугунная ванна, водопровод с горячей и холодной водой, электричество. Спальни находились на втором этаже, а на первом — гостиная, бильярдная, кухня. Внутренней отделкой дома занималась бригада скульптора Михаила Бубнова. Он известен статуями наяд на бане Коробейникова (сейчас то здание прокуратуры на Пушкина, 17) и женскими фигурами на здании музыкального училища им. Шебалина.

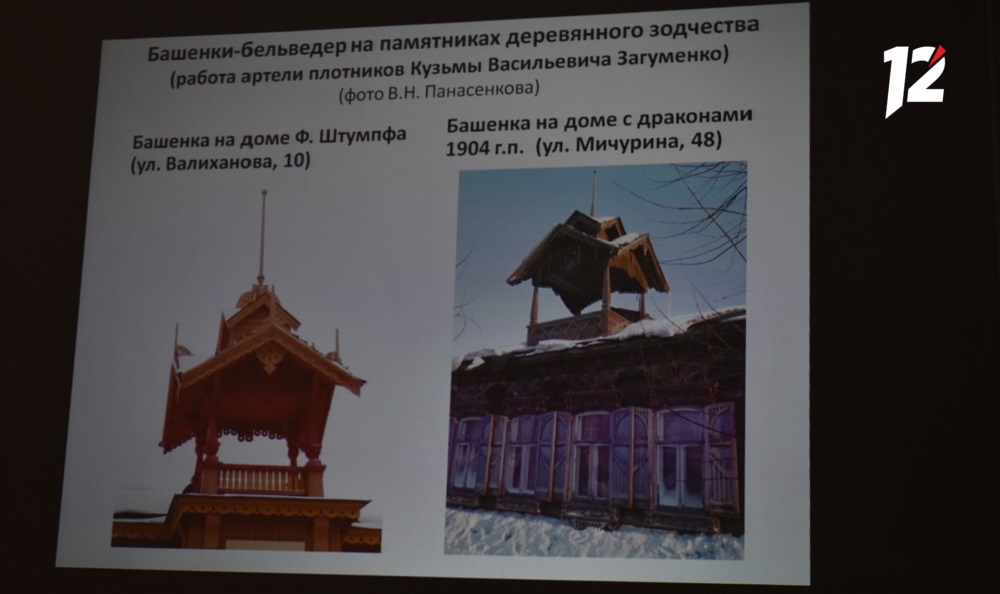

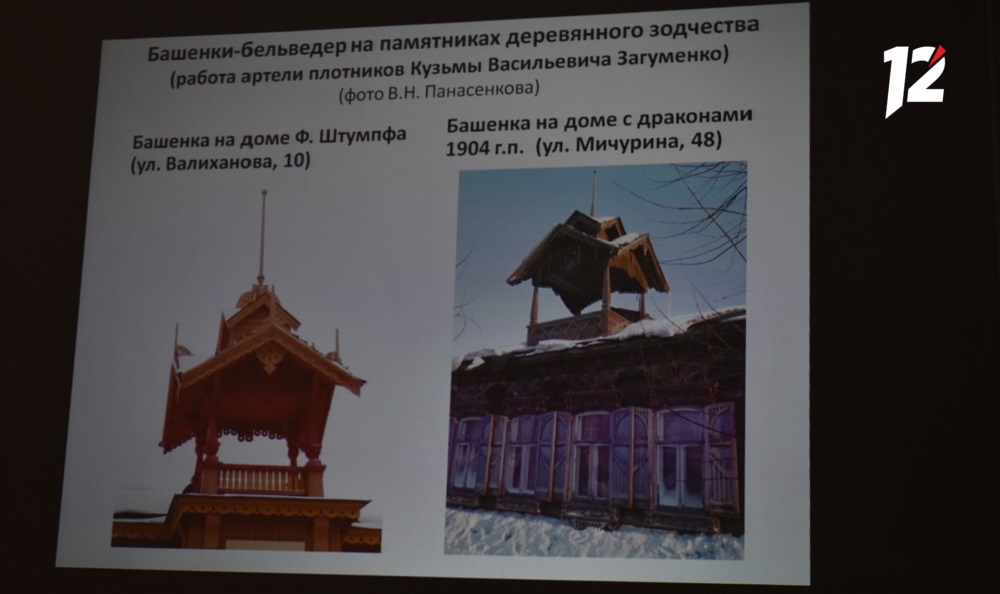

Теремок возводился в два этапа, в итоге появились две башенки-бельведера — одна на основном доме, вторая на пристройке. Владимир Панасенков полагает, что внешним оформлением здания занималась плотницкая артель Загуменко, поскольку подобную башенку можно увидеть в Омске ещё только в одном месте — на знаменитом «доме с драконами», который возводила как раз эта артель.

Любовь к техническим новинкам выразилась у Штумпфа и в пользовании телефоном. Когда ещё для многих омичей он был недоступной роскошью, Филипп Филиппович установил себе целых три телефонных аппарата, у каждого из которых был свой номер. К слову, у степного генерал-губернатора телефон был только один. Удовольствие это было недешёвым: за один номер нужно было платить минимум 75 рублей в год. Для сравнения: доярки в хозяйстве Штумпфа получали 5–7 рублей в месяц, наёмные рабочие — 8–10 рублей в месяц. При этом связь была ненадёжной, часто прерывалась. Поэтому у Штумпфа один телефон был рабочим, по второму общалась со знакомыми жена, а третий был резервным.

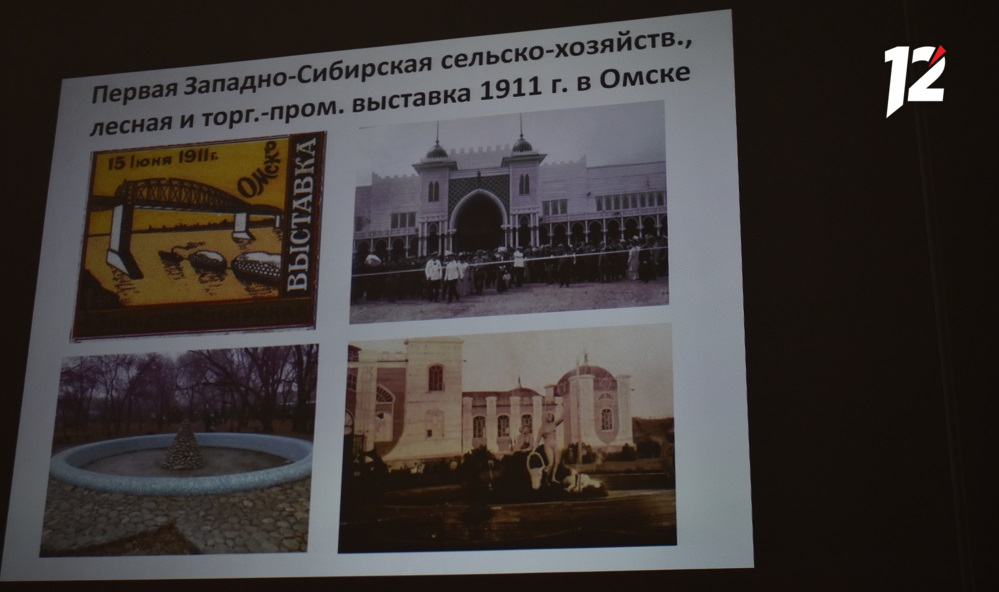

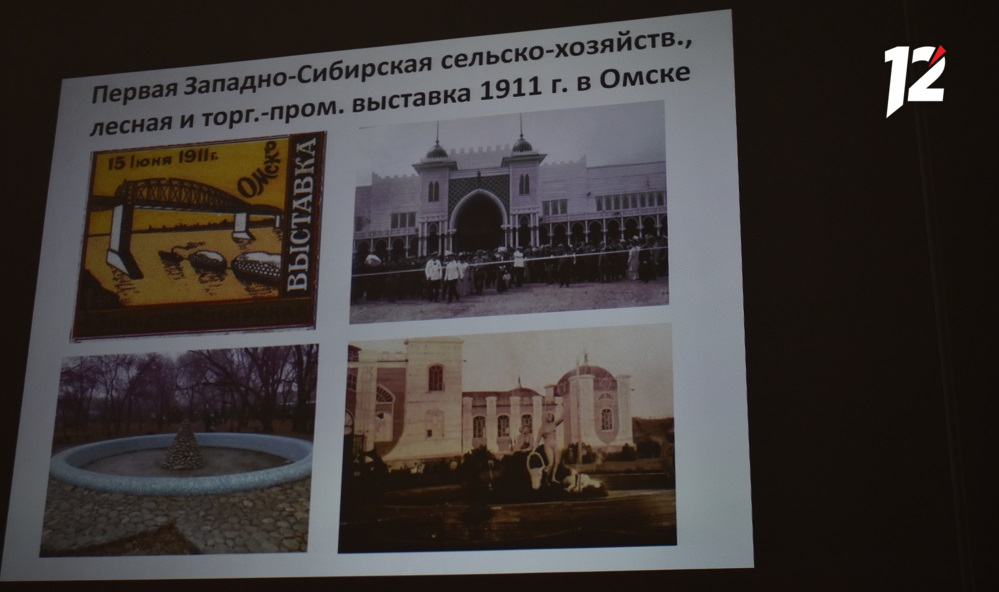

В 1911 году в Омске прошла первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная и лесная торгово-промышленная выставка. Филипп Штумпф был одним из организаторов этого грандиозного события и активным участником — представлял крупный рогатый скот, овец, свиней, лошадей, пшеницу и так далее. Для выставки в Омске были построены многочисленные павильоны. Участниками стали не только омские, но и зарубежные предприятия, некоторые из них потом создали в Омске свои представительства. На этой выставке впервые в нашем городе появился фонтан. Здесь были скульптуры наяд и около 80 струй воды. Сейчас место расположения этого фонтана находится на территории Детского зоопарка.

Управляющим в этом хозяйстве, передовом для своего времени, стал брат Филиппа Филипповича Георгий, которого он пригласил сюда вместе с семьёй. Также в Омск переехали родители Штумпфа. В хозяйстве были английские породы свиней, каракулевые овцы, верблюды, производились улучшенные семена хлебов, также Штумпф занимался разведением лошадей. Он выписывал из-за границы все новинки сельхозтехники. Работали на него около 30 наёмных рабочих зимой и до 70 — летом. Причём работников, что интересно, Штумпф приглашал из Уфы, это были немцы, которых он знал по прежней работе и которым доверял.

«На заимке Филипп Филиппович построил себе дом с мезонином и ветряным двигателем чикагской фирмы Aermotor. Это была новинка. При ветре 6-7 м/с он выдавал порядка двух лошадиных сил. С помощью этого ветряка поднимали воду из артезианской скважины, потому что воды требовалось много. Например, чтобы помыть экипаж, нужно было около 200 литров воды. Чтобы напоить корову — 70 литров», — рассказал краевед.

Лошади остались особой страстью Штумпфа. У него на конезаводе было порядка 90 лошадей, каждая стоила больше 200 рублей. Они участвовали в выставках, занимали призовые места на бегах. О работе своего конного завода Штумпф выпустил брошюру, её можно увидеть в экспозиции ОГИК музея.

Также Филипп Штумпф стал соучредителем Омского ипподрома, старейшего в Сибири. Был вице-президентом общества поощрения конезаводства. Лектор заметил, что в 2017 году во время празднования 130-летия омского ипподрома состоялись бега на приз памяти Филиппа Штумпфа.

Одновременно с развитием заимки Филипп Филиппович строит красивый деревянный особняк в Омске на Плотниковской, нынешней улице Валиханова.

«В городе это был самый престижный район. Здесь жили самые богатые люди», — отметил лектор.

Общая площадь особняка составляла 260 квадратных метров. Жили в доме всего двое — сам Филипп Филиппович и его жена. Совместных детей у них не появилось. Сын Надежды от первого брака к тому моменту окончил вуз в Киеве и уехал работать в Томск. Дочь вышла замуж и вскоре умерла от туберкулёза.

Дом был отлично благоустроен. Здесь была большая чугунная ванна, водопровод с горячей и холодной водой, электричество. Спальни находились на втором этаже, а на первом — гостиная, бильярдная, кухня. Внутренней отделкой дома занималась бригада скульптора Михаила Бубнова. Он известен статуями наяд на бане Коробейникова (сейчас то здание прокуратуры на Пушкина, 17) и женскими фигурами на здании музыкального училища им. Шебалина.

Теремок возводился в два этапа, в итоге появились две башенки-бельведера — одна на основном доме, вторая на пристройке. Владимир Панасенков полагает, что внешним оформлением здания занималась плотницкая артель Загуменко, поскольку подобную башенку можно увидеть в Омске ещё только в одном месте — на знаменитом «доме с драконами», который возводила как раз эта артель.

Любовь к техническим новинкам выразилась у Штумпфа и в пользовании телефоном. Когда ещё для многих омичей он был недоступной роскошью, Филипп Филиппович установил себе целых три телефонных аппарата, у каждого из которых был свой номер. К слову, у степного генерал-губернатора телефон был только один. Удовольствие это было недешёвым: за один номер нужно было платить минимум 75 рублей в год. Для сравнения: доярки в хозяйстве Штумпфа получали 5–7 рублей в месяц, наёмные рабочие — 8–10 рублей в месяц. При этом связь была ненадёжной, часто прерывалась. Поэтому у Штумпфа один телефон был рабочим, по второму общалась со знакомыми жена, а третий был резервным.

В 1911 году в Омске прошла первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная и лесная торгово-промышленная выставка. Филипп Штумпф был одним из организаторов этого грандиозного события и активным участником — представлял крупный рогатый скот, овец, свиней, лошадей, пшеницу и так далее. Для выставки в Омске были построены многочисленные павильоны. Участниками стали не только омские, но и зарубежные предприятия, некоторые из них потом создали в Омске свои представительства. На этой выставке впервые в нашем городе появился фонтан. Здесь были скульптуры наяд и около 80 струй воды. Сейчас место расположения этого фонтана находится на территории Детского зоопарка.

Кроме всего вышеперечисленного, Филипп Штумф стал учредителем омского отделения Московского общества сельского хозяйства, редактировал сельскохозяйственный журнал и сам писал статьи. Также он жертвовал деньги на создание в Омске Коммерческого училища, активно продвигая эту идею. Активно занимался и банковскими делами. Был членом правления Русского банка для внешней торговли, у него были счета в швейцарских банках, акции бразильских кофейных и каучуковых компаний.

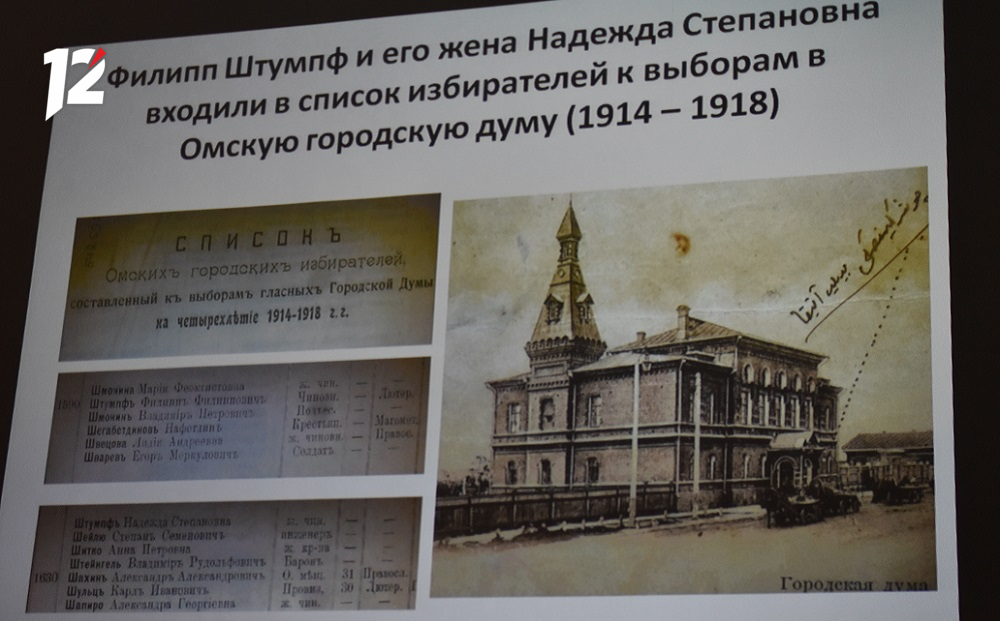

Вместе с женой Филипп Филиппович входил в список избирателей Омской городской думы, этой чести удостаивались только состоятельные граждане (имущественный ценз составлял 1 тысячу рублей). У Надежды Штумпф, согласно спискам избирателей, был в собственности отдельный дом на ул. Скаковой, возле ипподрома (сейчас это ул. Куйбышева) стоимостью 1500 рублей.

Филиппа Штумпфа в городе уважали. Избрали его гласным (депутатом) Городской думы. Он радел за улучшение городской инфраструктуры, не раз поднимал вопрос о строительстве моста через Иртыш. Планам помешала Первая Мировая война. С её началом над деятельностью Штумпфа стали сгущаться тучи. В Омске появился новый генерал-губернатор Сухомлинов, который начал «прижимать» немцев. Появились слухи, якобы люди видели, что к заимке Штумпфа летят немецкие аэропланы. Также некоторые омичи давали показания, что Штумпф собирается бежать за границу. Однако дозор, отправленный в его хозяйство, никаких немецких шпионов не нашёл. Но проблемы только начинались.

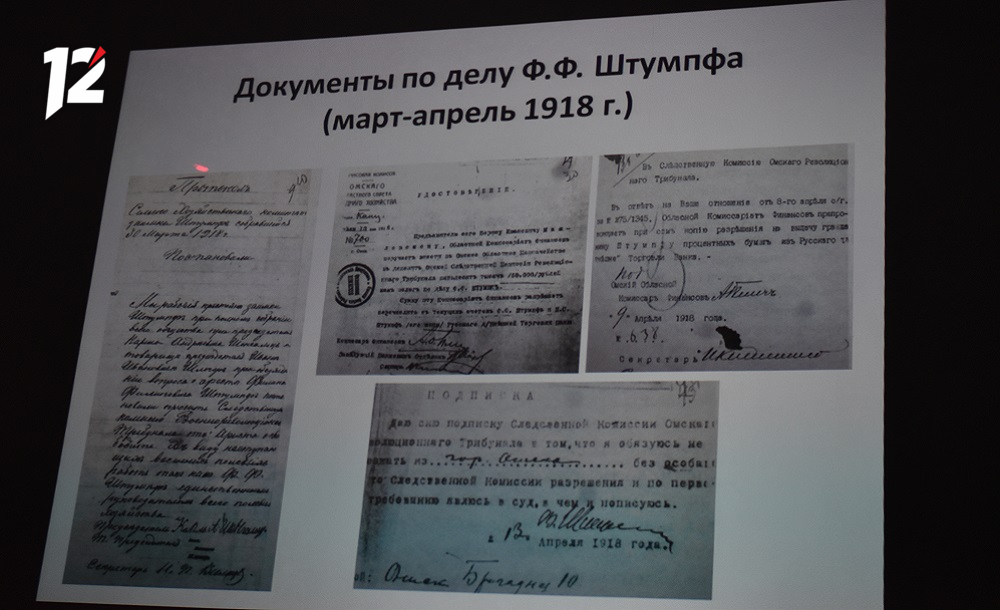

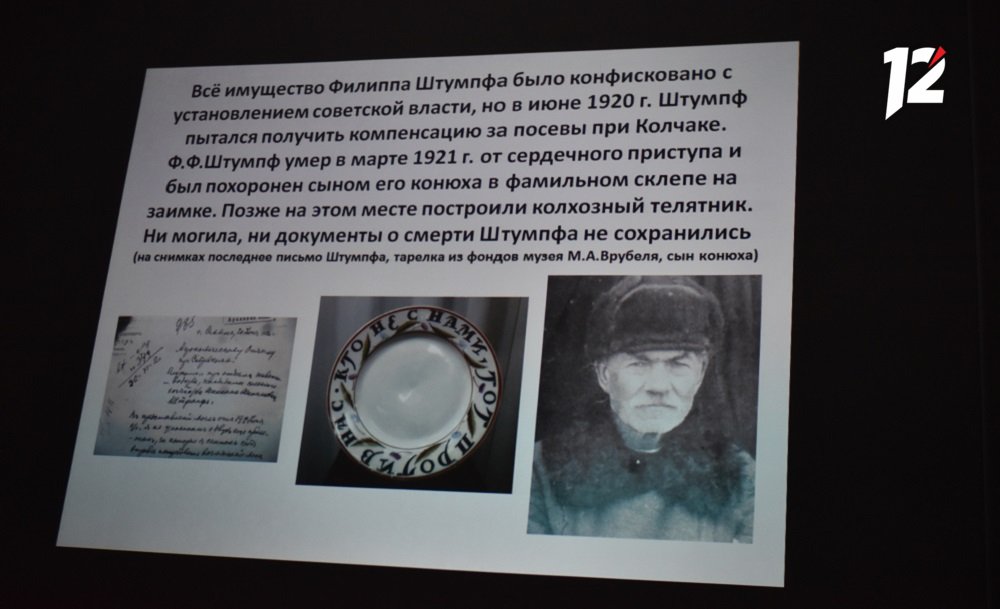

После Октябрьской революции у Штумпфа конфисковали имущество и банковские счета, а его самого как крупного капиталиста посадили в Тюремный замок (нынешнее здание СИЗО на ул. Орджоникидзе). Врач, которого пригласила его жена, установил, что Филиппу Филипповичу нельзя находиться в тюрьме по состоянию здоровья, в заключении было указано, что 55-летний заключённый страдает неврастенией, гастритом, язвой желудка, также у него отмечаются перебои в работе сердца. Кроме жены, за Штумпфа хлопотали и его рабочие с заимки — написали коллективное письмо с просьбой отпустить своего начальника, так как он главный специалист по сельскому хозяйству и без него невозможно продолжать работу. Такие просьбы от сотрудников были весьма редким явлением, хотя нельзя не отметить, что, возможно, рабочие волновались о своей зарплате.

Филиппа Штумпфа выпустили под залог в 50 тысяч рублей, взяв подписку о невыезде и даже вернули часть его средств. Советская власть продержалась недолго. Вскоре Омск стал Белой столицей. Часть местных предпринимателей продавали всё своё имущество за бесценок и уезжали. А другие оставались, скупали земли и производства, надеясь, что революционеры отступили навсегда. Штумпф оказался во второй группе, как и купчиха Мария Шанина, крупный предприниматель Николай Машинский и некоторые другие.

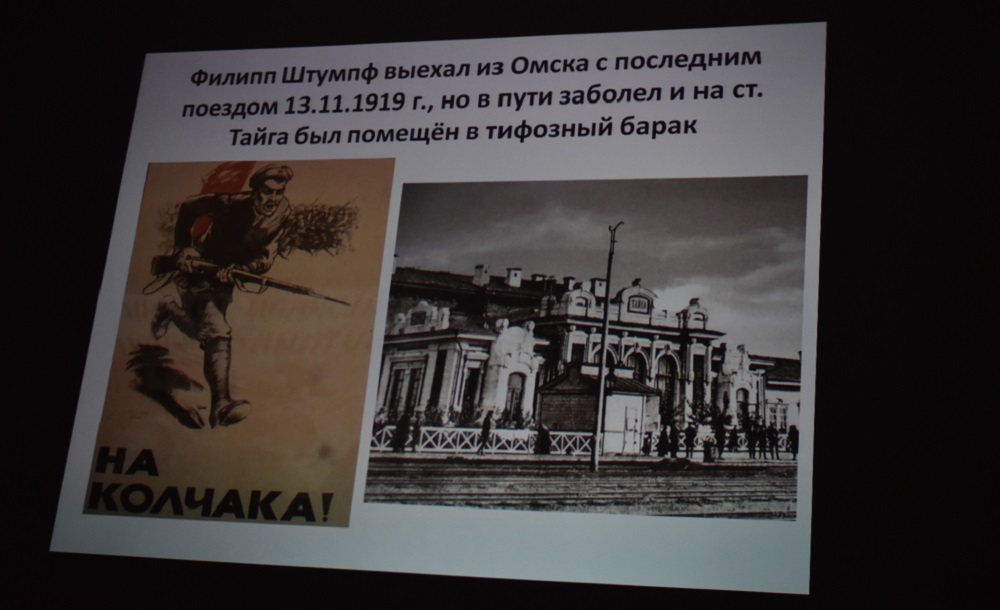

Власть Колчака, однако, продержалась всего год. В городе началась эпидемия тифа. Штумпф дотянул до последнего, в итоге ему пришлось бежать из города в 1919 году, бросив всё, перед самым вступлением в Омск Красной армии. К тому времени жена Филиппа Филипповича уже два года жила у сына в Томске, поэтому он ехал один. На железной дороге царила неразбериха, путь только до Новониколаевска (нынешнего Новосибирска) занял три недели. Штумпф заболел тифом, и на станции Тайга его сняли с поезда и поместили в тифозный барак.

Пока он находился в бессознательном состоянии, его ограбили подчистую. Но, на удивление, он смог выжить, а потом почему-то поехал не к жене в Томск, а вернулся в Омск.

«Возможно, он ездил к жене, а она сказала: „Не порти карьеру моему сыну, он профессор политехнического университета“. А возможно, их ничего с женой уже не связывало, любовь ушла. В Омск возвращаться было опасно, всё здесь было конфисковано. В его доме уже организовали детский дом — на втором этаже жили девочки, на первом мальчики. Штумфа приютил сосед, сдал ему комнатку. На работу он устроился агрономом на свою бывшую заимку, на базе которой организовали совхоз. Но работать туда согнали солдат, которым не платили, соответственно, делать они ничего не хотели, растащили всё, что было можно. Совхоз разорился. Его объединили с другим нищим совхозом. Только к 1950–1960 годам здесь снова появилось успешное хозяйство», — поведал Владимир Панасенков.

Последней каплей для Филиппа Штумпфа стала встреча с любимой лошадью на Казачьем рынке. Породистая лошадь, его гордость, которая занимала на выставках призовые места, была запряжена в ломовую телегу. Лошадь его узнала, он потрепал её за гриву, но новый хозяин прогнал его.

«Штумпф расстроился, пришёл домой, в ту комнатку, которую снимал. Видимо, на него навалилось осознание краха всей его жизни. Его хватил инфаркт, и он умер. Похоронили его на заимке. Хоронил сын его конюха. На заимке был фамильный склеп, где до этого были похоронены его родители. Но никаких документов о смерти Штумпфа не сохранилось. Даже точная дата смерти неизвестна. Могила была разорена мародёрами. На этом месте в 1950-е годы построили телятник. Сейчас не осталось ничего», — сообщил лектор.

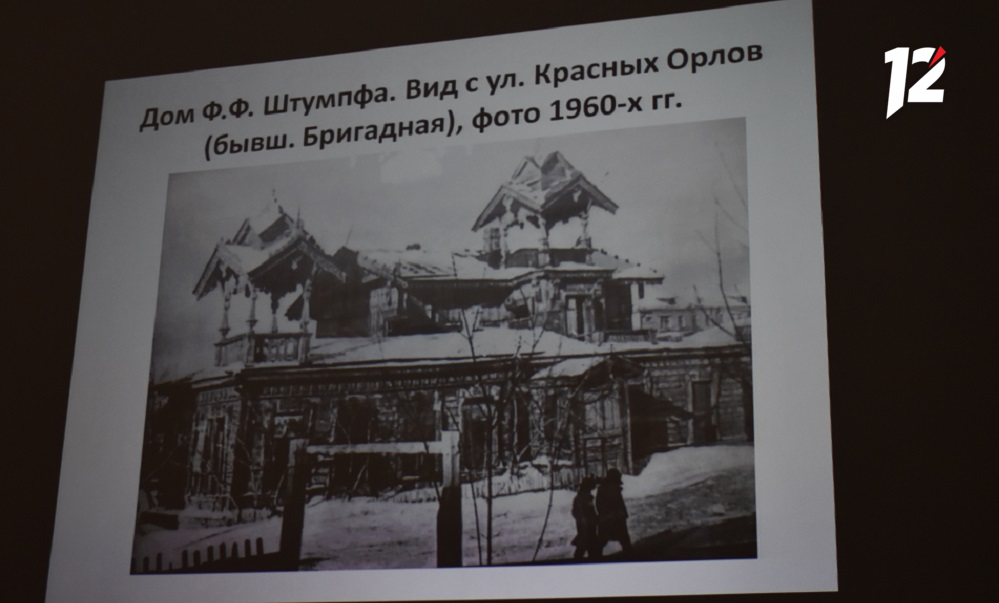

Однако память о Филиппе Штумпфе чтут и в Омске, и в Троицком — есть улицы его имени, установлены памятные камни и мемориальная доска. Также в конце 2024 года вышла книга Леонида Рабчука «Четыре жизни Филиппа Штумпфа». Что касается его особняка на Валиханова, после детского дома там много лет были коммунальные квартиры. Затем дом совсем обветшал, свою пристройку вместе с одной из башенок он утратил ещё в 1960–1970 годы. Здание собирались снести, но его спас народный художник РСФСР Кондратий Белов, который решил отреставрировать особняк под свою мастерскую. Однако до конца ремонта он не дожил, и в итоге там открылся музей Белова, где сейчас в экспозиции есть и «Гостиная Штумпфа», о первом владельце дома рассказывают на экскурсии.

.

Текст и фото: Наталья Семенова.

По теме:

Кем был Фёдор Мелёхин, благодаря которому в Омске появился музей имени Врубеля

Каким был Александр Колчак и почему он проиграл большевикам?Белогвардейцы в омских вузах и один загадочный конькобежец: о чём рассказали на III Дравертовских чтениях

Теги

Поделиться новостью

Новости партнеров

По теме